Eva LAÜGT, une infirmière française au camp de Gurs

Parfois, on se sent un peu bête de découvrir sur internet un pan de l’histoire de sa famille…

Eva Laügt était la nièce de mon arrière-grand-père Elisée, l’ingénieur des Ponts et Chaussées qui a constuit le Camp de Gurs et la cousine germaine de mon grand-père.

Eva Laügt est toujours en vie et si Dieu lui en prête encore, elle fêtera le 28 juin ses 100 ans.

Evidemment, je l’ai connue. Mes souvenirs d’elle remontent à l’enfance, lorsque le dimanche, je la voyais s’asseoir sur les bancs du local protestant où ma congrégation tient ses cultes et réunions. Son frère, Henri Laügt un vieux monsieur aimable et sensible, faisait l’école du dimanche aux enfants dont je faisais partie et nous apprenait, avec patience et douceur, des versets bibliques tirés d’un petit recueil « 165 sujets ou Illustrations Bibliques à l’usage des écoles du dimanche », publié en 1908 que j’ai toujours, mon édition datant de 1976.

Tante Eva, comme on la surnommait, ne s’est jamais mariée, pas plus que sa soeur, l’austère professeur de français que l’on appelait Tante Odette. Elles arrivaient toujours les premières, à pied, le dimanche vers 10h et prenaient place sur des bancs où elles étaient les seules femmes. Sans qu’il n’y ait de règle établie, les hommes et les femmes s’asseyaient séparément dans ce local quand j’étais enfant. Sauf Tante Eva et Tante Odette, ce qui tend à prouver qu’on a pas toujours pratiqué cette séparation de fait.

Petite, âgée et voûtée, objet de nos moqueries idiotes et inconscientes d’enfants, Tante Eva avait toujours un grand sourire empli d’amour et s’adressait toujours aux garnements que nous étions avec tendresse et affection.

De 1941 à 1943, au sein de la Croix-Rouge, elle était infirmière au Camp de Gurs. En 2002, elle a participé à une conférence, à Pau, où elle a pu donner ce témoignage. Je suis heureux de lui rendre ici hommage.

Pug (auquel j’associe Jeep, pour des raisons qu’il connait)

(Reproduction du document publié par l’Amicale du Camp de Gurs à l’adresse suivante: http://campgurs.com/upload/campgurs/docs/d66-doc.pdf)

Témoignage publié dans Gurs, souvenez-vous, bulletin de l’Amicale du camp de Gurs, n° 125 (décembre 2011), p. 10 à 15. Texte de la conférence faite à l’IUFM de Pau, en février 2002. Documents provenant des archives familiales de l’intéressée. Eva Laügt, infirmière au camp de Gurs à l’époque de Vichy, a consacré toute sa vie aux soins aux malades, à Gurs, à Bordeaux et à Pau. Son dévouement et sa douceur ont toujours été soutenues par une foi profonde.

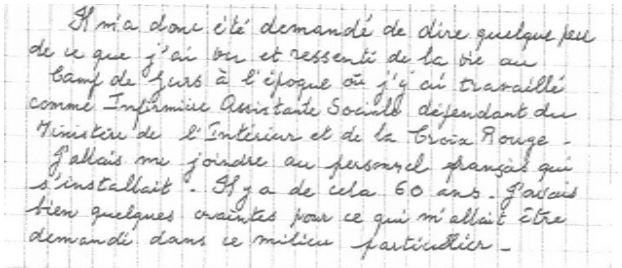

« Il m’a donc été demandé de dire quelque peu de ce que j’ai vu et ressenti de la vie au camp de Gurs, à l’époque où j’y ai travaillé comme infirmière assistante sociale, dépendant du ministère de l’Intérieur et de la Croix-Rouge. J’allais me joindre au personnel français qui s’installait. Il y a de cela soixante ans. J’avais bien quelques craintes pour ce qui m’allait être demandé, dans ce milieu particulier. C’était au printemps 1941. J’en repartis en mai 1943. Je ne connaissais pas le camp. La première vision était bien propre à émouvoir, et même par la suite. Du sommet de la côte de Préchacq, je suis restée saisie d’apercevoir, en contre-bas, un univers de baraques grises et noires, comme plongées dans le sol, sur une étendue qui parait infiniment longue, 1 km 800. La nuit, avec les faibles lumières qui le situent, c’est encore plus triste. Le cœur se serre quand la barrière se lève et retombe. Je savais un peu dans quelle atmosphère j’allais me trouver pour vivre et travailler. Nous formions, avec mes compagnes, un groupe de 20 à 25 infirmières, dont l’infirmière-chef et deux sages-femmes. Nous venions de tous les horizons. Ce personnel se trouvait dans une situation délicate, ne parlant pas l’allemand. Médecins juifs allemands et infirmières juives allemandes étaient déjà à leur poste pour encourager et améliorer autant que possible l’état de ces pauvres gens désaxés. Eux-mêmes, avaient leur part de souffrances, mais le caractère de leur profession leur donnait le zèle et le dévouement pour chacun. Ils s’étaient organisés. Aussi, les infirmières Croix-Rouge ou d’autres écoles se sont souvent trouvées un peu dépassées, malgré leur bonté compatissante. Je fus affectée à l’hôpital central, mais j’entendais les récits de celles qui travaillaient en îlots ou à la maternité. Je ne connus pas le travail dans les îlots, où logeaient les détenus. On désignait par ce mot « îlot » un ensemble de baraques. Ils étaient numérotés par des lettres de l’alphabet. Je crois qu’ils s’arrêtaient au M. Nous logions dans des baraques de bois recouvertes de toile bitumée : trois par chambre, petits lits, tables de toilette, petit poêle de fonte qui chauffait bien. Nous avions une ration de bois et, quelques fois, un peu plus, grâce aux Ponts et Chaussées, avec des retombées (du luxe, à côté des baraques des internés). Nous prenions l’eau dans le couloir, où nous logions nos bicyclettes, si utiles pour parcourir le camp ou prendre la route d’Oloron et atteindre la gare. Le train Oloron-Pau partait à 7 heures et revenait vers 20 heures. La route de 12 à 15 km (entre Gurs et Oloron) était parfois difficile, l’hiver ou sous la pluie, quelque fois aussi, très agréable, mais il fallait faire vite, aller vite.

L’infirmière major, d’un certain âge, s’occupait de notre cuisine dans une baraque où nous prenions nos repas. Je pense que les gamelles, remplies de soupe ou d’autre chose, nous venaient d’un mess. Je revois cette infirmière qui courait la campagne pour essayer d’améliorer l’ordinaire, mais ce n’était pas fameux. L’hôpital central comprenait deux ailes, une pour les femmes, une pour les hommes. C’était deux longues salles, les lits se touchaient presque. On y soignait beaucoup d’infections de tous genres. Le médecin-chirurgien faisait ses visites. Le médecin juif allemand, le docteur Barrach, était souvent présent. Je le suivais tout au long des lits et je l’entends prononcer, de son accent étranger : « dagenan », «propidon ». La pénicilline n’avait pas encore été découverte. Le propidon, produit marron clair, avait une forte odeur ; douloureux par lui-même, il s’administrait en piqûres ; toutes les trois heures, on prenait la température du malade, qui montait jusqu’à plus de 40 degrés, puis le malade transpirait dans ses draps et couvertures marron : gémissements et appels « Schwester, Schwester ! » remplissaient la salle. Il y avait de quoi à faire ! Et toujours avec cette difficulté de la langue. Pour nous toutes, cela a été une grande gêne.

L’équipe médicale de l’hôpital du camp (août 1941).

Assis de gauche à droite : Dr Barrach, M. Schaeffer (pharmacien), Mlle Aubry (infirmièrechef),

Dr Cuvigny, Eva Laügt, Hélène Berbiale. Debout, de gauche à droite : Andrée Lemaitre, Dr

Pujol, Mlle Corceron, inconnu, Odette Mangalte. Le seul interné du groupe, le Dr Barrach, sera

déporté et exterminé à Auschwitz en 1942..

L’odeur de ces lieux, mélange de médicaments, de couvertures trempées de sueur, je la ressens encore. Certains malades avaient de l’eau de Cologne, cela s’ajoutait au reste. Je me souviens de l’énergie de ces hommes et de ces femmes qui, lorsqu’ils le pouvaient, se faisaient une toilette à fond sous le robinet. L’infirmerie était agréable, badigeonnée de bleu, un grand autoclave y régnait, une table gynécologique où le chirurgien français faisait de petites interventions, sans anesthésie toutefois, car il n’y avait pas de quoi. L’hôpital de Pau recevait les autres cas. Nous faisions des compresses, sans fin, des bandes, et nous stérilisions. Je pense que nous fournissions les infirmeries des îlots. Entre temps, le chirurgien français nous initiait à la médecine. Je me souviens d’avoir ausculté un cœur, pour y découvrir l’extrasystole. Il nous intéressait aussi à a poésie et jouait du violon. Nous l’entendions car l’habitation des médecins, dans une autre aile, touchait l’hôpital. Le Dr Jacquot, médecin chef du camp, faisait aussi son inspection. Cet alsacien avait l’œil à tout et comprenait respectueusement les détresses de ses malades. Dans mes gardes de nuit, j’étais avec Rose, une belle fille au teint rosé, juive internée allemande, kiné, qui aux heures creuses, entre les tournées et les appels, m’enseignait les massages. Mes compagnes me parlaient de leur travail dans les îlots. Elles en revenaient crottées, fatiguées de faire des listes sans fin, qu’il fallait toujours recommencer. Il y avait beaucoup de demandes de départ. Il fallait être sûr de savoir où ces personnes allaient aboutir, si on les attendait, soit en Amérique, soit en Israël ou ailleurs. Demandes qui n’aboutissaient souvent à rien. Mais l’espoir fait vivre. Mes compagnes me rapportaient aussi leurs anecdotes. Dans ma chambre, il y avait une jeune parisienne, très enjouée. Un soir, elle est revenue avec une belle mise en plis de ses cheveux blonds, faite à merveille par une coiffeuse internée, à qui cela permettait de gagner quelque argent. Cela avec les moyens du bord ! Une autre fois, elle racontait la chute dans la boue de Mme X. Et encore, je la vois brandissant un splendide sac à provisions en raphia, doublé d’une étoffe rouge. Elle prenait commande et je pus ainsi acquérir un sac dont je suis restée fière bien longtemps. C’était le sac de Gurs ! Nous parlions des concerts donnés par des artistes renommés, habillés de misère, dans une baraque glaciale. Ils vivaient alors et faisaient revivre des gens : ils les faisaient sortir de leur ghetto, en élevant leurs âmes. Dehors, l’allée centrale était, pour tout le monde, un endroit attractif. Les internés avaient parfois l’autorisation d’y aller, pour visiter quelqu’un dans un autre îlot. Moi-même, j’aimais bien m’y retrouver, dans les soirs sereins d’été ou d’hiver, pour contempler le ciel illuminé d’étoiles. Je n’étais certainement pas la seule. Beaucoup de ceux qui séjournaient là, dans la fange des îlots, pouvaient y trouver espérance et réconfort. Que de prières ont dû monter vers le Dieu de miséricorde et de compassion, les détachant un moment de leur triste condition. Les collines lointaines où s’allumaient quelques lumières,, réveillaient le souvenir d’une autre vie et faisaient rêver de liberté. Tout cela faisait du bien. Cette voie centrale était bourdonnante de vie : piétons, miséreux, travailleurs, camions y circulaient sans cesse. Dans le camp, les bruits couraient comme le vent : marché noir, rafles, arrivées de nouveaux internés. C’était un spectacle navrant quand les camions débarquaient des quantités de femmes, d’hommes et d’enfants, chacun avec son bagage. On les parquait dans les grands hangars, avant de les transporter dans leur nouveau gîte, à l’intérieur du camp. Qu’il fussent prostrés, dignes ou en pleurs, ils subissaient. Il y avait aussi des transports dans d’autres camps. Je suis allé accompagner deux convois, l’un à Noé, à côté de Toulouse, l’autre à l’Isle-Jourdain, dans le Gers. L’attente dans la gare de Pau était mortelle. On y passait la nuit dans un train spécial qui faisait des manœuvres grinçantes avec des secousses sans fin. Tous ces pauvres gens étaient malades d’anxiété et souffraient de migraines ou de vomissements. On appelait la Schwester pour soulager. Quand enfin on arrivait près du camp de Noé, ils reprenaient courage en voyant les petites maisons construites en dur et les toits de tuiles roses.

Mais le plus triste a été le grand départ pour Auschwitz ou d’autres camps d’extermination. Dans le camp, le bruit courait : « Les Allemands sont là ! », « Les chiens sont lâchés ! ». C’était vrai. J’ai entendu dire qu’un homme s’était caché dans le coffre à bagages du directeur du camp. J’allais avec d’autres, dont les Secours, jusqu’à Oloron. Là, sur le quai, c’était le déchirement. Les mains se tendaient. Les femmes pleuraient. Mais que pouvait-on faire ? Je connus particulièrement le Secours protestant, lorsque je fus détachée pour soigner Mme le pasteur qui avait la fièvre typhoïde. La baraque était tout au fond du camp. Elle semblait plongée dans le sol mou et c’était tout près du cimetière, non loin de l’actuel. J’y ai le souvenir d’une activité incessante, beaucoup de va et vient et de tout partout, des livres en abondance, et des vivres. Mme Merle d’Aubigné avait ses entrées dans les îlots. Elle était reconnaissable de loin, avec sa grande stature et son grand chapeau. Quand Miss Holbeck, la présidente du Secours Quaker, venait, apportant ses richesses de lait et de farine, tout le camp le savait. Le Secours suisse participait largement, avec Mlle Elisabeth Kasser et son amour attentif pour tous ces petits enfants, bien perdus dans ce camp. Elle avait même créé une petite école, pour les réunir. J’aurais aimé connaitre l’îlot. Je me serai mieux rendu compte de la fraternité et de la solidarité qui y régnaient et adoucissaient la vie, dans cette grande épreuve. Quelques fois, je devais accompagner pour une sortie, une dame internée, fortunée sans doute. Je n’étais pas une gardienne pourtant, mais une infirmière ! Nous allions à Pau nous promener, faire les magasins. Cette dame trouvait des connaissances. La pâtisserie Saint-André avait notre visite, pour savourer quelques gâteaux de guerre. Puis je l’amenais chez moi, avant de repartir avec la voiture du camp.

Eva Laügt en visite au domicile de ses parents, rue Rauski, à Pau. Au portail, son père. Le

chauffeur, au premier plan, n’est pas identifié.

Tout le camp résonnait de mille bruits et pour peu que le soleil brillât et que le vent d’au-delà de nos belles Pyrénées apportât ses effluves tièdes et émoustillantes, cela entrainait quelques-unes d’entre nous à chanter. Je ne voudrais pas omettre le chant de Noël, Stille Nacht, heilige Nacht, que j’appris là-bas, dans une baraque, au cours de leçons d’allemand que me donnait une gentille dame juive chrétienne. Je sais que ce beau cantique de Noël fut chanté dans une baraque de l’îlot M, ornée artistement de mille riens, pour la circonstance. Comme ce devait être émouvant pour ces personnes, dans le souvenir des jours heureux, qui s’illuminaient sans doute encore plus qu’il n’en était, dans la réalité ! J’ai fait récemment un retour au camp et mon saisissement, devant la longue allée solitaire, fut grand. Elle est bordée d’une forêt d’arbres droits, drus, élancés jusqu’au ciel, qui sont comme des sentinelles. Ils veillent sur ce lieu-souvenir, au passé douloureux, gardant jalousement la trace de tant de larmes, de souffrances physiques et morales et de tant de cris. Mais aussi, de prières et de chants d’espérance. On n’a pas envie d’élever la voix. Le silence convient à la mémoire triste. Les oiseaux seuls y chantent leur mélodie. J’ai essayé quelque peu, selon l’expression du poète, de remuer la cendre des jours morts. J’ai retrouvé avec émotion cette période de ma vie, avec le regret de n’avoir pu faire plus, avec l’amour compatissant que j’éprouvais, sans savoir souvent l’exprimer… Ceci n’est qu’un survol de ma vie au camp. Au cœur même des sombres baraques, c’était la douleur intense, dans laquelle on ne peut entrer. »

Eva Laügt Février 2002